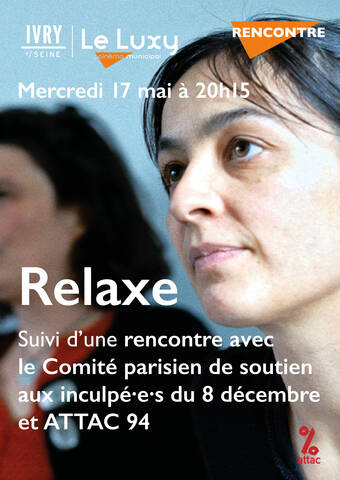

Projection rencontre

Corrèze, novembre 2008. Un couple est placé sous détention provisoire pour sabotage de lignes de chemins de fer. Accompagné de sept autres individus désormais appelés le “groupe de Tarnac”, ce dernier sera qualifié de mouvement terroriste, et jugé sans preuve ni aveux.

Proche du “groupe de Tarnac”, compagne du frère de l’une des inculpées, Audrey Ginestet retrace la décennie qui a vu se dérouler ce procès kafkaïen. Consciente de la mise en pâture médiatique dont les protagonistes de l’affaire ont fait l’objet, la réalisatrice évite l’écueil du récit chronologique des faits pour maintenir une distance salutaire. À travers des entretiens et des répétitions d’audience, elle parvient plutôt à rendre compte de la lutte de ces individus, pris au piège d’une affaire face à une machine judiciaire aussi écrasante qu’aberrante, incapable d’admettre les échecs de ses propres rouages.

PROJECTION SUIVIE D'UNE RENCONTRE AVEC LE COMITÉ PARISIEN DE SOUTIEN AUX INCULPÉ·E·S DU 8 DÉCEMBRE ET ATTAC 94

LE MOT DE LA RÉALISATRICE

« Certains des inculpés risquaient jusqu’à 10 ans de prison. Eux et leur entourage ont été suivis, mis sur écoute par la police pendant de nombreuses années. Je ne voulais pas que ma caméra puisse être ressentie comme intrusive, indiscrète ou qu’elle apporte une quelconque gêne dans ce moment délicat qu’était la préparation au procès. J’avais par ailleurs décidé d’emblée d’écarter du film la question de leur culpabilité – question qui occupait la police, la justice et les médias – et c’est la raison pour laquelle j’ai voulu formuler le verdict dans le titre du film. Durant les 10 ans qu’ont duré l’instruction, les inculpés ont fait en sorte de contrôler leurs apparitions afin d’apparaître aussi peu que possible dans les médias et uniquement pour les besoins de la défense. Bien que mon lien intime avec certains d’entre eux apparaisse dans le film, j’ai cherché à me tenir à la distance qui respectait leur attitude propre, leurs choix vis à vis de la représentation de l’affaire. [...] Je voulais éviter de simplifier l’affaire pour les besoins du récit. C’est aussi pour cela qu’il y a des registres d’images différents : j’ai tenté de rendre apparent le fait qu’il y a des zones d’ombres, des choses dont le film ne se préoccupe pas. Sans pour autant perdre le spectateur, je souhaitais lui faire sentir que cette affaire le dépasse, tout comme elle me dépasse et dépasse également les protagonistes du film. » Audrey Ginestet